Gottfried SEMPER — La couleur et le textile

L’introduction au numéro 25 de la revue Gradhiva consacré à Gottfried Semper révèle plusieurs dimensions essentielles de l’œuvre de l’architecte allemand et de sa réception contemporaine. L’analyse d’Isabelle Kalinowski s’articule autour de trois axes principaux : la genèse de la théorie sempérienne du textile architectural, l’inscription de cette pensée dans son contexte historique et intellectuel, et les enjeux de sa réception actuelle.

La rupture épistémologique de la polychromie et du textile

L’innovation fondamentale de Semper réside dans sa théorisation du primat du textile sur la structure architecturale, rupture qui trouve son origine dans sa découverte de la polychromie antique. Comme l’expose Kalinowski, « L’un des traits les plus marquants de l’écriture sempérienne est de conjuguer une technicité parfois réelle, qui témoigne des préoccupations de celui qui conçut et réalisa effectivement des chantiers aussi fameux que ceux de l’opéra de Dresde, du Burgtheater de Vienne ou du Polytechnikum de Zurich, et une inspiration théorique dont il ne perdit jamais le fil ». Cette conjugaison entre pratique architecturale et théorisation anthropologique constitue la spécificité de l’approche sempérienne.

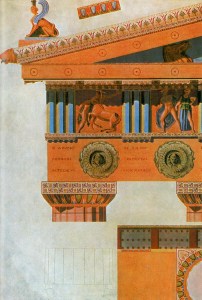

La révolution conceptuelle opérée par Semper s’enracine dans sa rencontre décisive avec Jakob Hittorff à Paris, qui « bouleversa sa vie en le convertissant à la « thèse de la polychromie » ». Cette conversion ne se limite pas à une simple correction chromatique de la vision classique de l’architecture antique, mais constitue une refondation complète de la compréhension architecturale. Kalinowski précise que « L’architecture polychrome de l’Antiquité n’était en aucun cas, pour lui, une version colorisée de l’architecture de l’Antiquité telle qu’on la connaissait déjà : avec Semper, la couche de couleur devint l’architecture de l’Antiquité ».

Cette primauté de la couleur conduit Semper à développer sa théorie du revêtement textile, qui constitue le cœur de son anthropologie architecturale. L’auteure souligne que « Si la couleur était à tel point décisive dans la conception des bâtiments, c’est parce que, selon Semper, elle avait été à l’origine de l’architecture, d’abord constituée non de structures en dur mais de panneaux mobiles de tressages végétaux multicolores, de tapis ou encore de textiles suspendus ».

L’inscription historique et intellectuelle de la pensée sempérienne

L’analyse de Kalinowski situe la genèse de la théorie sempérienne dans le contexte des bouleversements du XIXe siècle, notamment l’expérience de l’exil politique suite à la participation de Semper au soulèvement révolutionnaire de Dresde en 1849. Cette rupture biographique s’avère déterminante pour l’élaboration de sa pensée théorique, puisque « Son engagement républicain l’entraîna dès lors sur la voie de l’exil. Il se réfugia à Paris, songea à émigrer aux États-Unis mais s’installa finalement à Londres où, par l’intermédiaire de Henry Cole (1808-1882), il fut chargé d’enseigner au Department of Practical Art de la School of Designs ».

L’expérience londonienne permet à Semper d’approfondir sa réflexion sur les arts industriels, aboutissant à la rédaction de *Der Stil*. Kalinowski observe que « Ce séjour en Angleterre le conduisit à approfondir sa connaissance des « arts industriels » jusqu’à déceler en eux la matrice des arts monumentaux et des « beaux-arts » ». Cette inversion hiérarchique constitue un aspect révolutionnaire de la pensée sempérienne, qui fait des arts appliqués le fondement des arts majeurs.

L’ampleur comparatiste de l’entreprise sempérienne se manifeste dans la structure même de *Der Stil*, dont le premier volume « élabore une histoire comparée du « principe du revêtement en architecture » qui décrit les rapports entre décor et structure du bâti dans différentes cultures et à différentes époques : « Nouvelle-Zélande et Polynésie ; Chine ; Inde ; Mésopotamie ; Phénicie et Judée ; Égypte. Ancien et Nouvel Empire ; Asie Mineure ; Grèce ; Grèce ; Rome ; époque chrétienne en Occident, en Orient ; Renaissance. » »

Les enjeux de la réception contemporaine

L’actualité de la pensée sempérienne, selon Kalinowski, réside dans sa capacité à éclairer les questionnements contemporains sur la reproductibilité, la mondialisation et les transformations des pratiques artistiques. L’auteure suggère une « « homologie structurale » entre le contexte dans lequel elle a vu le jour et celui dans lequel on la lit », citant Pierre Bourdieu. Cette homologie s’explique par les contradictions que Semper a observées et théorisées : « il assista à l’agonie de la normativité d’un système classique organisé autour des « ordres » et au délitement historiciste de ses valeurs absolues ; il observa le passage entre le monde organisé des corporations artisanales et les expérimentations des « artistes industriels » à destination de nouvelles couches d’acheteurs ».

La réception internationale de Semper, retracée par Kalinowski, révèle l’ampleur de l’influence de sa pensée sur l’anthropologie architecturale contemporaine. L’auteure mentionne que « La réception internationale de Semper a surtout été promue, au cours des dernières décennies, par les travaux de Wolfgang Herrmann et de Harry Francis Mallgrave, qui ont édité en 1989 le recueil The Four Elements of Architecture and Other Writings, longtemps demeuré l’ouvrage de référence pour ceux qui n’avaient pas accès aux textes allemands ».

L’anthropologie du masque et de la théâtralité

Une dimension particulièrement innovante de la pensée sempérienne réside dans son anthropologie du masque, que Kalinowski analyse à travers les sections 59 et 60 de *Der Stil*. Cette théorisation fait du revêtement architectural l’expression d’une pulsion humaine fondamentale de théâtralisation. L’auteure précise que « L’art naît du plaisir que les hommes prennent à revêtir des déguisements, qui procède en fin de compte d’un besoin de négation de la réalité et de la matérialité ».

Cette approche anthropologique distingue radicalement Semper des théories architecturales de son époque en faisant de l’architecture non pas l’expression d’une rationalité constructive, mais la manifestation d’une pulsion créatrice fondamentalement théâtrale. La mise en relation de cette théorie avec l’activité pratique de Semper comme architecte de théâtres et d’opéras révèle la cohérence profonde de sa pensée entre théorie et pratique.

L’analyse de Kalinowski démontre ainsi que l’œuvre sempérienne constitue une anthropologie architecturale d’une remarquable cohérence théorique, dont l’actualité réside dans sa capacité à articuler questions techniques, esthétiques et anthropologiques dans une perspective comparatiste qui dépasse les cadres disciplinaires traditionnels.